Best of DGP: Kongress-Highlights für die Praxis

Bericht: Mag.

Andrea Fallent

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Dr. Sabine Lampert, niedergelassene Pneumologin in Erlangen, fasste die Erkenntnisse vom DGP-Kongress 2025 für die tägliche Praxis zusammen. Sie konzentrierte sich bei ihrem „Best of DGP“-Resümee auf die Themenbereiche Lungenfunktion, COPD, Asthma, Bronchiektasen und Husten.

450 Referierende, 310 Abstracts, 89 Symposien: Beim diesjährigen DGP-Kongress in Leipzig vom 9. bis 12. April 2025 mit rund 4200 Teilnehmenden wurden zahlreiche Entwicklungen in der Pneumologie vorgestellt und diskutiert. Bei der Online-Veranstaltung „Best of DGP 2025 – das war wichtig!“ unter der Leitung von DGP-Kongress-Präsident Prof. Dr. Dirk Koschel, Coswig, fassten Experten einen Monat danach die relevantesten Erkenntnisse aus der Veranstaltung in ihren jeweiligen Fachbereichen zusammen. Dr. Sabine Lampert, Lungenfachärztin in Erlangen, präsentierte ihre persönlichen Kongress-Highlights für die niedergelassene Kollegenschaft zu den Themen Lungenfunktion, COPD, Asthma, Bronchiektasen und Husten.

Update Lungenfunktionsmessung

Umfangreiches Kompendium

Auf dem Kongress stellte die Deutsche Atemwegsliga das aktuell erschienene Kompendium Lungenfunktionsdiagnostik vor.1 Das umfassende Nachschlagewerk deckt auf mehr als 500 Seiten nahezu das gesamte Spektrum der Untersuchungsmethoden ab – von der Spirometrie über die Ganzkörperplethysmografie (GKP) bis hin zu speziellen Verfahren wie der Messung der Diffusionskapazität der Lunge, der Spiroergometrie und Schlafdiagnostik. Den spezifischen Anforderungen an die Lungenfunktionsdiagnostik in der pädiatrischen Pneumologie ist ein gesamtes Kapitel gewidmet. Besonderes Augenmerk wurde auf die verständliche Darstellung der jeweiligen Methodik, die Durchführung und Qualitätsbewertung der Untersuchungen sowie die umfassende klinische Interpretation der Untersuchungsergebnisse gelegt.

Aktualisierte Messwerte

„Relevant bei der Lungenfunktionsmessung ist, dass wir für die Obstruktion nicht mehr wie bisher den Quotienten zur inspiratorischen Vitalkapazität verwenden sollen, sondern die FEV1 in Prozent zur forcierten Vitalkapazität, und auch nicht mehr den Cut-off von 70%, sondern den unteren Grenzwert, den Lower Limit of Normal“, so Lampert. „Bei den Flusswerten spricht man nicht mehr vom MEF, maximal exspiratorischen Fluss, sondern vom FEF, forcierten exspiratorischen Fluss. FEF 25% entspricht dem MEF 75%.“

Provokationstest

Die Durchführung des unspezifischen Provokationstests hängt vom jeweiligen Gerät ab, u.a. auch davon, wie viele Atemhübe dafür notwendig sind. Meistens werde in der Praxis mit Metacholin gearbeitet, so Lampert, die Kochsalzinhalation am Anfang ist mittlerweile obsolet. „Unabhängig davon, wie der Provokationstest ausfällt, sollte immer am Ende noch eine Bronchospasmolyse mit Salbutamol durchgeführt werden. Positiv ist der Provokationstest dann, wenn spirometrisch ein FEV1-Abfall von 20%, bezogen auf die Basismessung, vorliegt. Bei der GKP spricht man von einem positiven Provokationstest, wenn der Atemwegswiderstand um 100% zum Ausgangswert ansteigt, aber mindestens auf einen Wert von über 2kPa/s.

Bronchospasmolyse

„Bei der Bronchospasmolyse gab es bisher zwei verschiedene Möglichkeiten der Reversibilität. Einerseits, wenn die FEV1 um 12% vom Ausgangswert ansteigt und dieser Wert gleichzeitig mindestens um 200ml höher ist; andererseits ein Anstieg der FEV1 um 10% in Bezug auf den FEV1-Sollwert. Mit Letzterem ist die Berechnung alters-, größen- und gewichtsunabhängig.“ Die Bronchospasmolyse bleibt eine wichtige Untersuchung. Jedoch ist sie nicht mehr zur Unterscheidung Asthma versus COPD geeignet, so Lampert: „Gerade schwere Asthmatiker haben oft eine fixierte Obs-truktion und sind nur teil- oder gar nicht reversibel in der Bronchospasmolyse. Ebenso fokussiert die aktualisierte Definition der COPD nicht mehr auf die irreversible Atemwegsobstruktion.“

Aktuelle Aspekte zur COPD

Bedeutung der Vorstufen

In Zusammenhang mit COPD wurde aucham Kongress häufig über die Früherkennung gesprochen: Die Prä-COPD umschreibt Patienten, die zwar Beschwerden haben, aber laut den GOLD-Kriterien noch keine Obstruktion (Tiffeneau-Index >70%) aufweisen. Bei Personen mit PRISm („preserved ratio-impaired spirometry“) liegt auch noch keine Obstruktion vor, allerdings bereits eine reduzierte FEV1. Lampert: „Sowohl PRISm als auch Prä-COPD sind Begriffe, bei denen die Definition der COPD allein auf der Spirometrie basiert und nicht wie in der deutschen Nationalen VersorgungsLeitlinie, in der auch die Ganzkörperplethysmografie und Diffusionsmessung für die Diagnose einer COPD verwendet werden kann.“ Bei einer Kohortenstudie über drei Jahre wurde dargelegt, dass diese Patienten mit Vorstufen einen vergleichbar deutlichen Abfall der Lungenfunktion wie COPD-Patienten (GOLD 1–2) erleiden und ein ähnliches Risiko von Exazerbationen und eine ähnliche Mortalität aufweisen.2

Digitale Hilfsmittel

Ein weiterer wichtiger Punkt bei COPD sind digitale Hilfsmittel wie Apps. Eine Studie untersuchte die Wirksamkeit einer App nach einem Reha-Aufenthalt. Dafür wurden COPD-Patienten (GOLD 2–4) in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine bekam genaue Anleitungen in Form einer App, um die Erkenntnisse und auch Übungen der COPD-Reha-Schulung fortzusetzen. Die andere erhielt lediglich eine Broschüre. Jene Patienten, die regelmäßig diese App nutzen, zeigten im Vergleich zur Kontrollgruppe eine stärkere Verbesserung ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit.3

Tabakentwöhnung

Elementar bei COPD ist und bleibt die Tabakentwöhnung, so Lampert: „In dem Zusammenhang fand ich die Ausstellung auf dem DGP zu den menschenverachtenden Arbeitsbedingungen in der Tabakindustrie, im Tabakanbau, wirklich augenöffnend.“

Asthma

Dokumentationsbögen für Biologika

Laut Lampert ist die Versorgung der kleinen Gruppe von Patienten mit schwerem Asthma, die eine Biologikatherapie benötigen, in Deutschland nach wie vor nicht flächendeckend gut. Um diese Situation zu verbessern, haben die großen deutschen Fachgesellschaften das einheitliche Vorgehen zur Verordnung von Biologika im April 2025 anhand von online abrufbaren Dokumentationsbögen für jedes einzelne Biologikum dargestellt.4 Des Weiteren ist es geplant, dass die beteiligten Fachgesellschaften und Verbände hierzu ein ergänzendes Positionspapier veröffentlichen.

Vorgehen bei Bronchiektasen

Empfehlungen der aktuellen Leitlinie

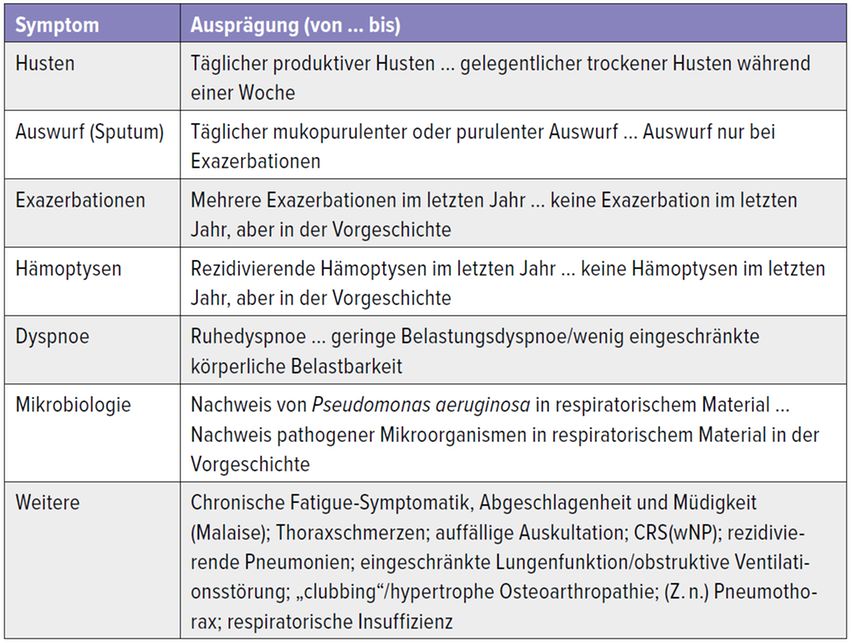

Das Vorgehen bei Bronchiektasen wurde anhand der aktuellen S2k-Leitlinie „Management erwachsener Patientinnen und Patienten mit Bronchiektasen-Erkrankung“ besprochen, die im Mai 2024 publiziert wurde.5 „Da die meisten Bronchiektasen ambulant behandelt werden, sind sie ein wichtiges Thema in der Praxis“, so Lampert. „Bronchiektasen können verschiedene Ausprägungen aufweisen. Entscheidend ist, dass wir erst davon sprechen können, wenn wir sicher wissen, dass sie irreversibel sind.“ Neben der Bildgebung wird bei einer Bronchiektasen-Erkrankung noch ein weites Spektrum an verschiedenen typischen Symptomen bzw. Befunden beschrieben (Tab.1).

Tab. 1: Spektrum typischer Symptome und Befunde bei klinisch relevanten Bronchiektasen (modifiziert nach S2k-Leitlinie 2024)5

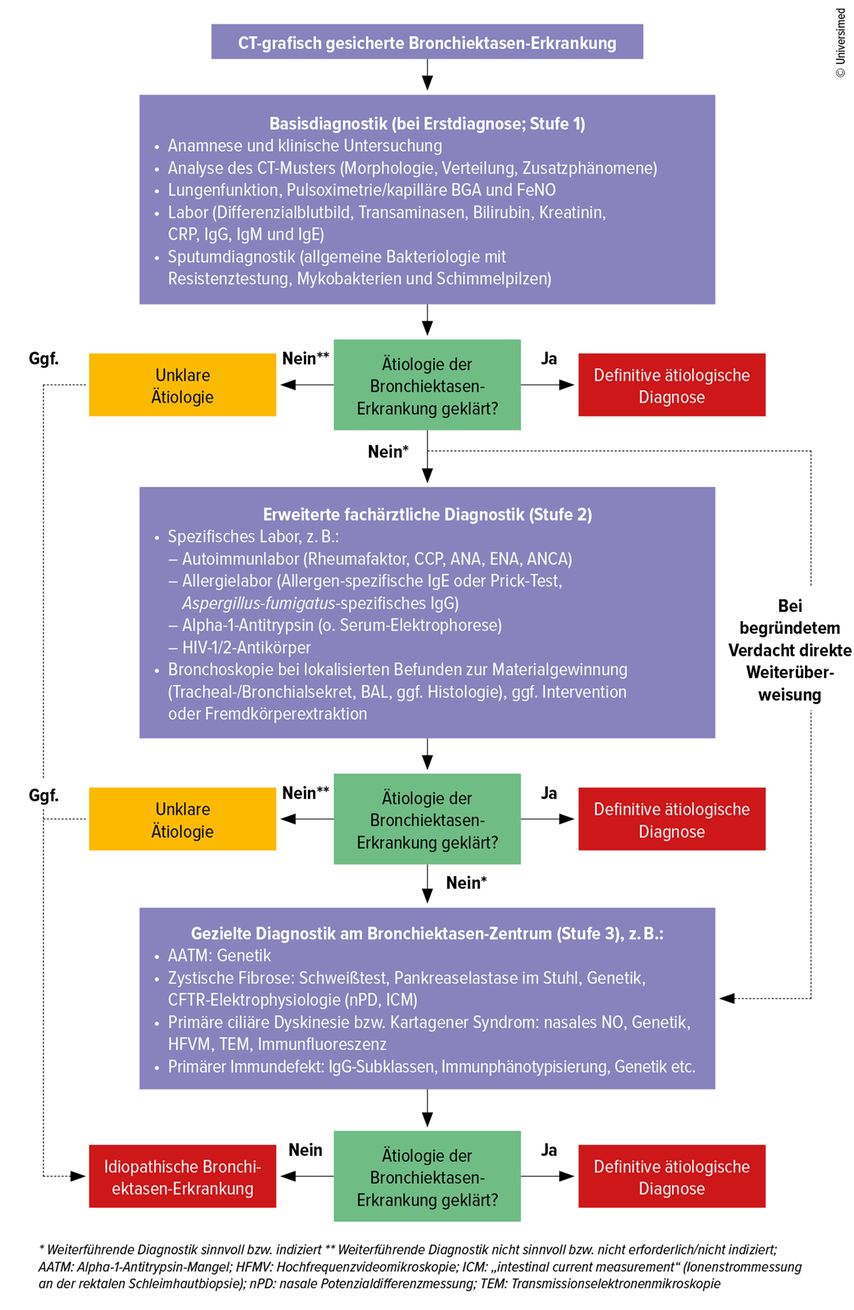

Richtungsweisend ist, dass die Patienten an den meisten Tagen in der Woche Husten mit Auswurf haben und auch zu Exazerbationen neigen, so Lampert. Sobald die Diagnose der Bronchiektasen abgesichert ist, sollte der Ursache nachgegangen werden: „Wesentlich ist die Behandlung der Grunderkrankung. In der Leitlinie gibt es dazu einen guten Algorithmus (Abb.1).“ Die Ursache vieler Bronchiektasen bleibt aber letzten Endes oft unklar, so Lampert. Regelmäßige Kontrollen sind wichtig, wiederholte Bildgebung nicht – allerdings sollte mindestens einmal im Jahr eine Sputumdiagnostik erfolgen, so Lampert: „Da interessieren uns drei Keime: zum einen die nichttuberkulösen Mykobakterien, dann Aspergillus fumigatus. Bleibt es bei beiden beim kulturellen Nachweis, dann bedürfen sie noch keiner Therapie. Bei Patienten mit Kavernen oder mit schweren strukturellen Veränderungen in der Lunge sollte aber genau hingeschaut werden.“ Pseudomonasaeruginosa ist der häufigste Problemkeim: Hier sollte nach Erstnachweis auf jeden Fall ein Eradikationsversuch durchgeführt werden, so Lampert: „Erstnachweis heißt, Pseudomonas wurde zweimal im Abstand von mindestens drei Monaten in der Sputumprobe nachgewiesen. Bei den anderen beiden Erregern ist meist keine Eradikation notwendig.“ Der Therapiealgorithmus für die chronische Pseudomonas-Infektion bei Bronchiektasen ist auch in der Leitlinie zu finden.5

Abb. 1: Stufendiagnostik zur Klärung der Ätiologie einer Bronchiektasen-Erkrankung: Basisuntersuchungen bei Erstdiagnose und weiterführende Diagnostik (modifiziert nach S2k-Leitlinie 2024)5

„Von besonderer Wichtigkeit bei der Behandlung der Bronchiektasen-Erkrankung ist die Sekretmobilisation, unter anderem mit regelmäßiger Feuchtinhalation mit isotoner oder höherprozentiger Kochsalzlösung“, so Lampert. Da diese auch einen Bronchospasmus auslösen kann, ist laut Lampert Vorsicht geboten. „In Großbritannien spielt eine drei- oder sechsprozentige Kochsalzlösung gar keine Rolle. Es wird nur mit Mukolytika inhaliert – also Acetylcystein oder Ambroxol.“ Die Patienten sollten darüber aufgeklärt werden, dass der Auswurf trotz dieser Maßnahmen erhalten bleiben wird, so Lampert: „Bei den Maßnahmen geht es darum, dass der Schleim leicht rauskommt.“ Besteht eine relevante Obstruktion, ist eine Inhalation mit Bronchodilatatoren indiziert. Ein weiterer wichtiger Punkt im Management ist die regelmäßige Physiotherapie mit Atemphysiotherapeuten: „Die Patienten werden angeleitet, neben den Inhalationen für die Sekretmobilisation regelmäßig jeden Tag ihre Übungen durchzuführen.“

Eine Liste von Atemphysiotherapeuten für Österreich findet man unter: https://www.ogp.at/die-oegp/expertinnengruppen/kardiorespiratorische-physiotherapie/gepruefte-atemphysiotherapeutinnen/.

Neue Leitlinie zu Husten

Auch zum Husten ist eine aktuelle Leitlinie der DGP verfügbar, sie wurde zu Jahresbeginn 2025 veröffentlicht.6 Husten sollte primär nach seiner Dauer klassifiziert werden: akut bis zu drei Wochen, subakut drei bis acht Wochen und chronisch, wenn er länger als acht Wochen besteht. In den ersten beiden Fällen bedarf es eigentlich keiner weiteren Diagnostik abseits von Anamnese und körperlicher Untersuchung. Die Ausnahme sind folgende Red Flags, bei denen diagnostische Maßnahmen indiziert sind: Fieber, Dyspnoe, Hämoptysen, Stridor. Bei chronischem Husten sollten ein Thorax-Röntgen und eine Lungenfunktionsdiagnostik durchgeführt werden. Weitere Schritte bei klinischem Verdacht fallen unter das Stichwort personalisierte Diagnostik – je nach vermuteter Ursache des Hustens u.a. HNO-Untersuchung, CT-Thorax, Bronchoskopie, Schlafapnoe- und Refluxdiagnostik sowie kardiologische und neurologische Diagnostik.6

Lampert: „Darüber hinaus wird in der neuen Hustenleitlinie klargestellt, dass chronisch-refraktärer Husten und chronisch-idiopathischer Husten eigenständige Erkrankungen und nicht nur ein Symptom sind – verursacht durch einen gesteigerten Hustenreflex.“ Physiotherapie und Logopädie werden auch bei der Indikation chronischer Husten als wichtiger Teil des Managements empfohlen. Medikamentös werden in der näheren Zukunft einige neue Zulassungen erwartet, so Lampert. Der P2X3-Rezeptor-Blocker Gefapixant ist seit einem Jahr (in der EU) zugelassen, wird aber noch nicht von der Krankenkasse erstattet.

Quelle:

„Was war für die Praxis relevant?“, Vortrag von Dr. Sabine Lampert, Erlangen, im Rahmen von „Best of DGP 2024 – das war wichtig!“, online am 7. Mai 2025

Literatur:

1 Smith H-J (Hrsg.): Kompendium Lungenfunktionsdiagnostik. Oberhaching: Dustri-Verlag, 2025 2 Agusti et al.: The many faces of COPD in real life: a longitudinal analysis of the NOVELTY cohort. ERJ Open Res 2024; 10: 00895-2023 3 Spielmanns M et al.: Using a smartphone application maintains physical activity following pulmonary rehabilitation in patients with COPD: a randomised controlled trial. Thorax 2023; 78(5): 442-50 4 Dokumentationsbögen: https://www.pneumologenverband.de/aktuelles/news/neu-dokumentationsboegen-fuer--253 ; zuletzt aufgerufen am 3.7. 2025 5 S2k-Leitlinie Management erwachsener Patientinnen und Patienten mit Bronchiektasen-Erkrankung; https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/020-030 ; zuletzt aufgerufen am 3.7. 2025 6 S2k-Leitlinie Fachärztliche Diagnostik und Therapie von erwachsenen Patienten mit Husten; https://register.awmf.org/assets/guidelines/020-003l_S2k_Fachaerztliche-Diagnostik-Therapie-erwachsene-Patienten-Husten__2025-02_1.pdf ; zuletzt aufgerufen am 3.7. 2025

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Mykobakterien-Challenge – welches TBC-Medikament wirkt wo warum?

Abgesehen von der langen Therapiedauer sieht man sich in der Behandlung der Tuberkulose mit drei großen Herausforderungen konfrontiert: den für dieses Bakterium typischen Eigenschaften, ...

Neue Daten vom EAACI-Kongress 2025

Der Kongress der European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) fand dieses Jahr in Glasgow statt. Dabei wurden allergologische und immunologische Updates aus den ...