Aktuelles zur Diagnostik und Therapie des Hörsturzes

Autor:innen:

Priv.-Doz. DDr. Valerie Dahm

Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

Medizinische Universität Wien

E-Mail: valerie.dahm@meduniwien.ac.at

Ap. Prof. Priv.-Doz. Dr. Clemens Honeder, PhD

Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

Christian Doppler Labor für Innenohrforschung

Medizinische Universität Wien

E-Mail: clemens.honeder@meduniwien.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Im deutschsprachigen Raum gab es in den letzten Jahren einen Paradigmenwechsel bei der systemischen Therapie des Hörsturzes. Basierend auf Studienergebnissen und rezenten Metaanalysen werden derzeit die deutschen Leitlinien zur Hörsturztherapie überarbeitet und in den nächsten Monaten publiziert.

Keypoints

-

Leicht ausgeprägte Hörstürze haben eine hohe Tendenz zur Spontanerholung. Observanz und eine kurzfristige Wiederholung eines Hörtestes sind dabei ein valides Vorgehen.

-

Als Primärtherapie empfiehlt sich nach aktueller Studienlage die orale Einnahme von Prednisolon innerhalb der ersten zwei Wochen nach Beginn des Ereignisses.

-

Die intratympanale Glukokortikoidgabe als Sekundärtherapie scheintdie Wahrscheinlichkeit einer Hörverbesserung deutlich zu erhöhen.

Einleitung

In der Therapie des Hörsturzes ist es zu einem grundlegenden Umdenken gekommen. Einerseits hat sich die intratympanale Therapie als Rescue-Therapie nach initialem Therapieversagen der systemischen Therapie etabliert. Andererseits zeigte sich in einer dreiarmigen, multizentrischen, randomisierten, Dreifachblind-Studie, dass die intravenöse Hochdosis-Glukokortikoidtherapie, die sich vor allem im deutschsprachigen Raum etabliert hat, im Vergleich zur niedriger dosierten oralen Therapie zu keinem besseren Hörerfolg führt (HODOKORT-Studie).

Definition des Hörsturzes

Der Hörsturz ist eine ohne erkennbare Ursache plötzlich auftretende, in der Regel einseitige Schallempfindungsschwerhörigkeit cochleärer Genese von unterschiedlichem Schweregrad bis hin zur Ertaubung. Definitionsgemäß liegt ein Hörsturz dann vor, wenn es in drei benachbarten Frequenzen zu einem Abfall der Innenohrfunktion von mehr als 30dB HL kommt.

Diagnostik

Zusätzlich zur Anamnese und der klinischen Untersuchung mit einer genauen Erhebung des Ohrstatus stellt die audiologische Diagnostik (Reinton- und Sprachaudiogramm) einen wesentlichen Bestandteil der HNO-ärztlichen Untersuchung dar. Die Reintonaudiometrie erlaubt es, das Ausmaß und den Frequenzbereich des Hörsturzes besser abzuschätzen.

Die Anamnese und der HNO-Status sind wesentlich, um andere Ursachen für einen Hörverlust wie zum Beispiel Infektionen, Cerumen obturans oder ein Barotrauma auszuschließen. Zusätzlich zum Hörverlust können Tinnitus und/oder Schwindelbeschwerden auftreten. Im Falle von Schwindelbeschwerden sollten eine Untersuchung mittels Frenzelbrille und eine klinische Untersuchung erfolgen, um eine zentrale Ursache des Schwindels auszuschließen (HINTS+).1 Im Verlauf kann eine Objektivierung der Funktion des Gleichgewichtsorgans mittels Video-Kopf-Impuls-Test oder Kalorik erfolgen.

Die Leitlinien sind sich einig, dass jede:r Patient:in mit einem Hörsturz eine Magnetresonanztomografie des Kleinhirnbrückenwinkels durchführen lassen sollte, unabhängig vom Outcome des Ereignisses.2 Da kleine Schwannome und insbesondere intracochleäre Schwannome ohne Kontrastmittelgabe nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden können, sollte die MRT-Bildgebung immer mit Kontrastmittel erfolgen.3

Therapie

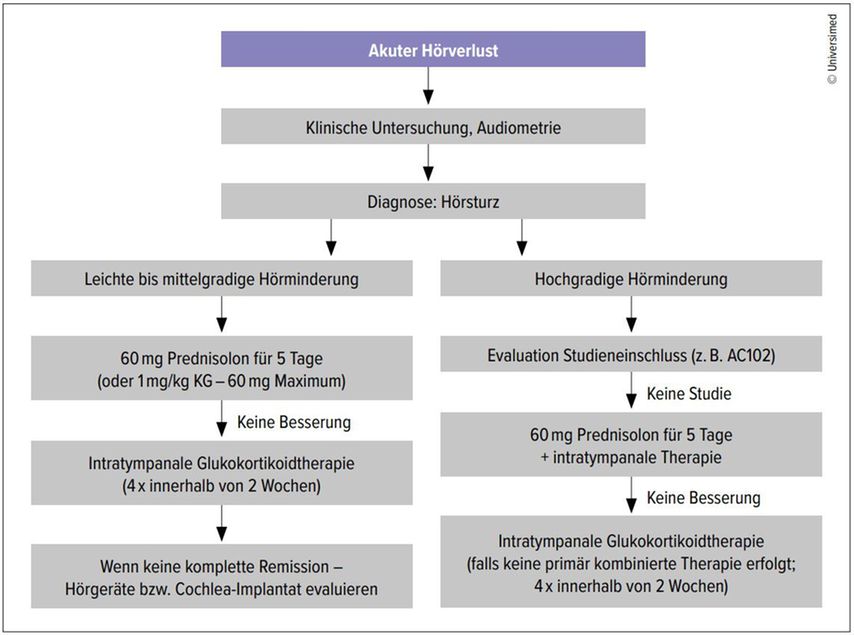

Der hier vorgeschlagene und in der Abbildung 1 zusammengefasste Algorithmus entspricht dem derzeitigen Therapieschema an der Klinik der Autor:innen. In den folgenden Absätzen werden Primärtherapie, Sekundärtherapie und in klinischen Studien befindliche Therapieansätze erläutert und die entsprechende aktuelle Literatur zusammengefasst.

Abb. 1: Algorithmus nach dem derzeitigen Therapieschema an der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Wien

Primärtherapie

Anfang 2024 wurde die HODOKORT-Studie, welche eine orale Standarddosistherapie mit einem Glukokortikoid (Prednisolon 60mg für 5 Tage) mit einer intravenösen Hochdosistherapie (250mg Prednisolon) und einer oralen Hochdosistherapie (40mg Dexamethason, ca. 5x so potent wie Prednisolon) verglich, publiziert.4 Zusammenfassend konnte diese Studie zeigen, dass die Hochdosistherapie keinen signifikanten Vorteil für die Erholung des Hörvermögens bringt, jedoch zu einer deutlich höheren Nebenwirkungsrate führt.

Die deutsche Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF), die regelmäßig Leitlinien für verschiedenste Erkrankungen publiziert, hat als Antwort auf die HODOKORT-Studie die letzte Hörsturz-Leitlinie zurückgezogen, in welcher noch eine Hochdosis-Glukokortikoidtherapie empfohlen wurde, und ist dabei, eine neue Leitlinie zu erarbeiten.

Auch die amerikanische Academy of Otolaryngology, Head and Neck Surgery empfiehlt in ihrer Leitlinie von 2019 eine systemische Glukokortikoidtherapie innerhalb der ersten zwei Wochen nach Erkrankungsbeginn.2

Nach der aktuellen Studienlage empfiehlt es sich somit, eine Therapie mit oralem Prednisolon innerhalb der ersten zwei Wochen nach Beginn des Ereignisses durchzuführen (60mg Prednisolon für 5 Tage – Ausschleichen ist nicht notwendig).

Ein aktuelles Cochrane Review evaluierte die intratympanale Glukokortikoidtherapie in verschiedenen Indikationen.5 In der Primärtherapie gibt es laut diesem Review keinen Vorteil der intratympanalen Therapie im Vergleich zur oralen Therapie. Möglicherweise könnte es einen leichten Vorteil einer kombinierten intratympanalen und systemischen Therapie in der Primärtherapie geben, weshalb dieser Therapieansatz bei ausgeprägten Hörstürzen angedacht werden kann.

Die früher empfohlene Verwendung von vasoaktiven oder vasodilatativen Substanzenist obsolet, da es hier keinerlei Evidenz gibt.

Insgesamt erscheint es aufgrund der Studienlage – in der HODOKORT-Studie gab es keinen positiven Dosis-Wirkungs-Effekt, und es fehlt bis heute eine ausreichend große placebokontrollierte Studie zur Glukokortikoidtherapie – wichtig, Patient:innen mit ausgeprägten Hörstürzen wenn möglich die Teilnahme an einer klinischen Studie anzubieten. Da in vielen Fällen die Einnahme eines Glukokortikoids einen Ausschlussgrund darstellt, sollte diese Möglichkeit schon im Rahmen des ersten Patient:innenkontaktes und vor der Verordnung einer oralen Prednisolon-Therapie erfolgen.

Wenn es im Rahmen der Primärtherapie zu keiner suffizienten Verbesserung des Hörvermögens kommt, sollte eine Sekundärtherapie angeboten werden.

Sekundärtherapie

Die intratympanale Glukokortikoidtherapie wurde in den letzten Jahren insbesondere auch zur Sekundärtherapie des Hörsturzes stark beforscht. Hierdurch konnte gezeigt werden, dass die lokale Verabreichung zu hohen Glukokortikoid-Konzentrationen im Innenohr führt.6 Viele klinische Studien fokussierten sich auf die Erholung des Hörvermögens nach der intratympanalen Hörsturztherapie. Einige dieser Arbeiten wurden in einem 2022 publizierten Cochrane Review zusammengefasst.5 Die Schlussfolgerung dieses Reviews ist, dass die intratympanale Glukokortikoidgabe in der Sekundärtherapie die Wahrscheinlichkeit einer Hörverbesserung deutlich zu erhöhen scheint. Das Ausmaß der Verbesserung der Hörschwellen ist jedoch eher gering. Eine solche intratympanale Therapie kann viermal über einen Zeitraum von zwei Wochen gegeben werden. Spezifische Nebenwirkungen der intratympanalen Therapie, welche in die Aufklärung einfließen sollten, umfassen persistierende Trommelfellperforationen, Schmerzen und Schwindel während der Applikation.

Sollte es auch im Rahmen der Sekundärtherapie zu keiner Besserung des Hörvermögens kommen, kann eine Tertiärtherapie angedacht werden (z.B. Abdeckung des runden Fensters, Glukokortikoidapplikation direkt an das oder sogar durch das runde Fenster ins Innenohr), wobei hierzu belastbare Daten fehlen.

Aktuelle Studien – neue Substanzen

Da in der HODOKORT-Studie die Hochdosistherapie im Vergleich zur oralen Standardtherapie keine besseren Ergebnisse erzielte, stellt sich insgesamt die Frage nach der Wirksamkeit einer Glukokortikoidtherapie beim Hörsturz. Dies kann nur durch placebokontrollierte randomisierte Studien geklärt werden. Eine solche Studie zur Evaluation der Glukokortikoidtherapie gibt es derzeit nicht. Jedoch läuft in Österreich sowie auch in einigen weiteren europäischen Ländern derzeit eine Phase-II-Studie zur Evaluation der intratympanalen Gabe von AC102 für die Primärtherapie des Hörsturzes. AC102 hat sich in einer Phase-I-Studie als sicher erwiesen und in mehreren präklinischen Studien otoprotektive Effekte gezeigt.7–9

Prognose

Die Prognose des Hörsturzes ist insgesamt gut. Vor allem leicht ausgeprägte Hörstürze haben eine hohe Tendenz zur Spontanerholung, jedoch sollten sich Pati-ent:innen bewusst sein, dass bei höhergradigen Hörstürzen die Prognose deutlich schlechter ist.10 In der Literatur werden Spontanheilungsraten von etwa 30% und teilweise deutlich mehr beschrieben.11 Sollte der/die Patient:in einer Therapie skeptisch gegenüberstehen, stellen insbesondere bei leichten Formen des Hörsturzes die Observanz und kurzfristige Wiederholung eines Hörtestes ein valides Vorgehen dar.

Ausblick & Zusammenfassung

Basierend auf den genannten Ergebnissen der HODOKORT-Studie und von rezenten Metaanalysen werden derzeit die deutschen Leitlinien zur Hörsturztherapie überarbeitet. Eine aktualisierte Version der Leitlinie sollte in den nächsten Monaten publiziert werden und dann einen evidenzbasierten Leitfaden für die Glukokortikoidtherapie bieten.

Aufgrund des Fehlens von placebokontrollierten Studien zur Wirksamkeit von Glukokortikoiden beim Hörsturz sollten Patient:innen mit ausgeprägten Hörstürzen, sofern sie die Einschlusskriterien erfüllen, möglichst in eine klinische Studie eingeschlossen werden.

Literatur:

1 Tarnutzer AA et al.: Diagnosis and treatment of vertigo and dizziness: Interdisciplinary guidance paper for clinical practice. HNO 2025; doi:10.1007/s00106-025-01599-z2 Chandrasekhar SS et al.: Clinical practice guideline: sudden hearing loss (update). Otolaryngol Head Neck Surg 2019; 161(1): 1-45 3 Petrovic BD et al.: Frequency and diagnostic utility of intralabyrinthine FLAIR hyperintensity in the evaluation of internal auditory canal and inner ear pathology. Acad Radiol 2010; 17(8): 992-1000 4 Plontke SK et al.: High-dose glucocorticoids for the treatment of sudden hearing loss. NEJM Evid 2024; 3(1): EVIDoa2300172 5 Plontke SK et al.: Intratympanic corticosteroids for sudden sensorineural hearing loss. Cochrane Database Syst Rev 2022; 7(7): CD008080 6 Dahm V et al.: Evaluation of levels of triamcinolone acetonide in human perilymph and plasma after intratympanic application in patients receiving cochlear implants: a randomized clinical trial. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2021; 147(11): 974-80 7 Nieratschker M et al.: Silicone-based AC102-loaded cochlear implant coatings protect residual hearing in an animal model of cochlear implantation. Hear Res 2024; 454: 109150 8 Nieratschker M et al.: A preoperative dose of the pyridoindole AC102 improves the recovery of residual hearing in a gerbil animal model of cochlear implantation. Cell Death Dis 2024; 15(7): 531 9 Rommelspacher H et al.: A single dose of AC102 restores hearing in a guinea pig model of noise-induced hearing loss to almost prenoise levels. Proc Natl Acad Sci USA 2024; 121(15): e2314763121 10 Dahm V et al.: Intratympanic triamcinolone acetonide as treatment option for idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Otol Neurotol 2019; 40(6): 720-7 11 Ying YM et al.: Natural history of untreated idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Laryngoscope 2024; 134(9): 1-15

Das könnte Sie auch interessieren:

Österreichs HNO-Abteilungen: Teil 3

Auch in dieser Ausgabe möchten wir – als offizielles Medium der Österreichischen HNO-Gesellschaft – den heimischen HNO-Abteilungen die Möglichkeit geben, sich selbst vorzustellen sowie ...

Österreichs HNO-Abteilungen: Teil 2

Auch in dieser Ausgabe möchten wir – als offizielles Medium der Österreichischen HNO-Gesellschaft – den heimischen HNO-Abteilungen die Möglichkeit geben, sich selbst vorzustellen sowie ...

Osia System: erste Erfahrungen mit einem neuen Knochenleitungsimplantat

Für die Versorgung von kombinierten Schwerhörigkeiten existieren verschiedene implantierbare Hörsysteme wie die aktiven Mittelohrimplantate (z.B. Vibrant Soundbridge) und die passiven ...