Rehabilitation und Training bei COPD – „do not save the best for last“

Autorin:

Dr. Inga Jarosch

Forschungsinstitut für Pneumologische Rehabilitation

Schön Klinik Berchtesgadener Land

Schönau am Königssee

E-Mail: ijarosch@schoen-klinik.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Obwohl die Effekte einer pneumologischen Rehabilitation (PR) bei stabiler und exazerbierter chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) sehr gut belegt sind, wird die PR noch unzureichend genutzt. Neue telemedizinische Settings können dabei helfen, Rehabilitationsmaßnahmen bei entsprechender Verfügbarkeit einer größeren Patientengruppe zugänglich zu machen. Unabhängig vom Rehabilitationssetting muss auf der Basis eines individuellen, multidimensionalen Assessments der Fokus auf personalisierte Medizin mit höchstem Qualitätsstandard gelegt werden.

Keypoints

-

Die Effektivität der PR bei stabiler sowie exazerbierter COPD ist mit sehr guter Evidenz belegt.

-

Telemedizinische Ansätze können dabei helfen, das Angebot auf eine größere Patientengruppe zu erweitern und den Rehazugang zu erleichtern, sie können die Präsenzrehabilitation jedoch nicht ersetzen.

-

Für eine effektive Rehabilitationsnachsorge müssen die Inhalte und die Rahmenbedingungen noch besser untersucht sowie die Patienten, die profitieren können, noch besser definiert werden.

-

Das körperliche Training hat eine multifaktorielle Wirkung und sollte gemeinsam mit dem Patienten initiiert, besprochen und langfristig durchgeführt werden.

Obwohl es bereits evidenzbasierte Daten zur Wirksamkeit pneumologischer Rehabilitation (PR), insbesondere für die Indikation der COPD, gibt, ist die Inanspruchnahme einer PR bislang noch immer unterrepräsentiert. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von der fehlenden Awareness seitens der verschreibenden Ärzte bis hin zur mangelnden Machbarkeit oder Motivation seitens des Patienten, eine Rehabilitationsmaßnahme zu absolvieren. Aus diesem Grund hat sich die internationale Arbeitsgruppe um Rochester CL et al. mit dem Verfassen der neuen Clinical Practice Guideline der ATS (American Thoracic Society)zur PR zum Ziel gesetzt, die Awareness der PR zu verbessern.1

Evidenzbasierte Guidelines bilden die Grundlage dafür, dass Ärzte, Fachpersonal und auch Patienten über nachgewiesene Effekte aufgeklärt werden und die PR somit einer größeren Gruppe an Patienten zugänglich gemacht werden kann. Neben den im Folgenden beschriebenen Erkenntnissen zur COPD nimmt die Guideline Bezug auf weitere Indikationen wie interstitielle Lungenerkrankungen und pulmonale Hypertonie, die nicht Gegenstand dieses Artikels sind.

PR bei stabiler COPD

Da u.a. Dyspnoe und eine verminderte körperliche Leistungsfähigkeit zu den Hauptsymptomen der COPD gehören, ist eine nichtmedikamentöse Therapie mit Bezug auf extrapulmonale Komponenten von besonderer Wichtigkeit. Ziel ist es, die Mobilität und Lebensqualität der Patienten zu verbessern bzw. langfristig zu erhalten. Bei Patienten mit stabiler COPD konnte mit sehr guter Evidenz gezeigt werden, dass PR einen positiven Effekt auf die Dyspnoe (z.B. Modified Medical Research Council, Transitional Dyspnoea Index), die körperliche Leistungsfähigkeit (6-Minuten-Gehtest2 [6MWT] und Incremental Shuttle Walk Test[ISWT]) und die Lebensqualität (St. George’s Respiratory Questionnaire, Chronic Respiratory Disease Questionnaire [CRQ]) hat. Für Patienten mit stabiler COPD gibt es daher eine starke Empfehlung für die Durchführung einer PR (moderate Evidenzqualität).1

PR bei COPD nach akuter Exazerbation

Durch das Auftreten von akuten Exazerbationen der COPD (AECOPD), die mit Krankenhausaufenthalten verbunden sein können, entstehen sowohl große individuelle Belastungen für den Patienten als auch ökonomische Herausforderungen für das Gesundheitssystem. Patienten, die aufgrund einer AECOPD hospitalisiert wurden, haben ein erhöhtes Risiko, in Zukunft erneut zu exazerbieren und vorzeitig zu versterben. PR wird als zusätzliche Therapie in derPostexazerbationsphase empfohlen, um die Lebensqualität und die Prognose zu verbessern sowie der Dekonditionierung der Skelettmuskulatur entgegenzuwirken. Dass eine PR nach akuten Exazerbationen wirkungsvoll ist und auch im Hinblick auf die Mortalität nach AECOPD einen entscheidenden Vorteil bringt, zeigen Daten von Lindenauer PK et al.3 Die Durchführung einer PR innerhalb von 90 Tagen nach Krankenhausaufenthalt aufgrund einer AECOPD war mit einer Reduktion der absoluten Sterberate um 6,7% vergesellschaftet. Dabei begann die Vergleichsgruppe die PR erst später als 90 Tage nach Entlassung bzw. gar nicht. Trotz dieser überzeugenden Daten wird die Option einer PR-Teilnahme nur von einer kleinen Minderheit der betroffenen Patienten in Anspruch genommen (1,5%). Bei AECOPD wird international empfohlen, innerhalb von 4 Wochen nach Entlassung aus dem Krankenhaus eine PR zu beginnen.2

Telerehabilitation

Unter Telerehabilitation werden alle Rehabilitationsmaßnahmen verstanden, die auf Distanz durchgeführt werden. Dies können beispielsweise Videokonferenzen zwischen Fachpersonal und Patienten, aber auch Telefongespräche sein. Der Ansatz der Telerehabilitation ist vielversprechend, um Barrieren der PR-Teilnahme zu verringern und die PR für eine größere Patientengruppe zur Verfügung zu stellen. Insbesondere diejenigen Patienten, die an ihr häusliches Umfeld gebunden sind und daher nicht an einer mehrwöchigen stationären Maßnahme teilnehmen können (z.B. wegen zu betreuender Angehörigen, Haustieren), könnten von diesem Ansatz profitieren. Auch im Sinne der „patients’ choice“ könnte ein zusätzliches PR-Setting die Compliance verbessern. Eine Voraussetzung dafür ist, dass die Telerehabilitation vergleichbare Effekte induziert wie eine Präsenzrehabilitation.

Um dies zu untersuchen, befassten sich die Autoren eines Cochrane-Reviews mit den Effekten unterschiedlicher Telerehabilitationsmodelle im Vergleich zur Präsenzrehabilitation.4 Es wurden 15 Studien mit insgesamt 1904 COPD-Patienten berücksichtigt. Die tatsächliche Rehabilitationsdauer variierte zwischen 6 Wochen und 9 Monaten. Die Ergebnisse zeigten, dass sich die Entwicklung der körperlichen Leistungsfähigkeit (Δ=6MWT 0,06m [–10,8 bis 10,9], p=0,99) und des CRQ-Dyspnoe-Scores (Δ=0,13 Punkte [–0,13 bis 0,40], p=0,33) nicht signifikant zwischen beiden Gruppen (Tele- vs. Präsenz-PR) unterschied. Im Kontrast dazu wurde die Rehabilitation in der Tele-Rehagruppe (93%) signifikant häufiger finalisiert als in der Präsenzrehabilitationsgruppe (70%). Diese ersten noch recht heterogenen Daten zur Telerehabilitation sind somit vielversprechend, es sollte jedoch Augenmerk auf einen hohen Qualitätsstandard der PR-Maßnahme gelegt werden (entsprechende Expertise der Anbieter, engmaschige Betreuung mit Feedbackmöglichkeit durch Patient und Fachpersonal, multimodales Angebot).

Das telemedizinische Angebot einer PR wird die Präsenz-PR nicht ersetzen können, das Angebot jedoch erweitern und für zusätzliche Patientengruppen zugänglich machen. Wie in Präsenzprogrammen auch sollte Wert darauf gelegt werden, dass die Inhalte möglichst personalisiert angeboten werden und sich an den individuellen „treatable traits“ (behandelbare Einschränkungen des Patienten) orientieren.5 Für die Identifikation von „treatable traits“ sind multidimensionale Assessments notwendig, die die individuellen Einschränkungen sichtbar, quantifizierbar und somit behandelbar machen. Über Reassessments nach der PR kann dann die individuelle PR-Response dargestellt und beurteilt werden. Besonders die Durchführung bestimmter Assessments ist durch telemedizinische Angebote umständlicher (z.B. 6MWT), sodass auf Alternativen (z.B. Sit-to-stand-Test) zurückgegriffen werden muss.

Rehabilitationsnachsorge

Ein immer wieder diskutierter Kritikpunkt an der PR ist die Dauer ihrer Wirkung. Werden die in der PR erlernten Strategien zur Verbesserung der körperlichen Aktivität und zur Etablierung eines gesunden Lebensstils im Alltag nicht langfristig umgesetzt, kommt es zu einer Nivellierung der PR-Effekte bis auf das Ausgangsniveau vor der PR.

Eine Rehabilitationsnachsorge, die nach der stationären PR mit geringerer Therapiedichte weitergeführt wird, könnte den Transfer des Erlernten in den Alltag für den Patienten vereinfachen und diese rückläufige Tendenz möglicherweise auffangen. Ein zu diesem Thema erschienener Cochrane-Review inkludierte 21 Studien mit insgesamt 1799 COPD-Patienten, die in eine Rehabilitations-Nachsorgegruppe und eine „Usual care“-Gruppe randomisiert wurden.6 Die Nachsorge fand zum Teil in Präsenz (12 Studien), remote/telemedizinisch (6 Studien) oder in einer Kombination aus beidem statt. Die Dauer variierte stark und reichte von 4 Wochen bis 36 Monaten. Trotzdem konnte die Lebensqualität (CRQ) in der Nachsorgegruppe signifikant stärker verbessert werden als in der „Usual care“-Gruppe (Δ=0,54 Punkte [0,04 bis 1,03], p=0,03). Die Veränderung der körperlichen Leistungsfähigkeit (6MWT) verfehlte eine statistische Signifikanz knapp (Δ=25,9m [–1,04 bis 52,84], p=0,06). Für das Auftreten von akuten Exazerbationen, Hospitalisationen (alle Ursachen) und Mortalität konnte kein Unterschied zwischen den Gruppen festgestellt werden. Die „adverse event rate“ war ebenfalls in beiden Gruppen vergleichbar.

Da die geringen Fallzahlen in den untersuchten Studien und die sehr heterogenen Settings zu weniger eindeutigen Ergebnissen führten als vorher angenommen, ist die Empfehlung einer Rehabilitationsnachsorge durch die ATS zurückhaltend.1 In Zukunft werden weiterführende Studien sich sicherlich mit der Einhaltung hoher/einheitlicher Qualitätsstandards im Rahmen der Nachsorge konfrontiert sehen und sich damit beschäftigen, welche Patienten besonders von einer Nachsorge profitieren können und welches Nachsorge-Setting (Präsenz, digital etc.) am besten geeignet ist.

Update zu Training bei COPD

Das körperliche Training nimmt im Rahmen der PR eine Schlüsselrolle ein, um extrapulmonalen Einschränkungen (v.a. muskuloskelettal) effektiv zu begegnen. Die Effekte sind auch bei COPD sehr gut untersucht und mit höchstem Evidenzgrad belegt.2 Es ist bekannt, dass eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining den größten Benefit hinsichtlich einer Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei chronischen Atemwegserkrankungen erreicht. Die Effekte sind multifaktoriell und zeigen über unterschiedliche Mechanismen die folgenden Benefits:

-

Verbesserung der oxidativen Kapazität (durch Ausdauertraining)

-

Verbesserung der Bewegungseffizienz (durch spezifische Übungen, unabhängig von der Intensität)

-

Desensibilisierung gegenüber Dyspnoe (durch Belastungsexposition, unabhängig von der Intensität)

-

Erhöhung der Ermüdungswiderstandsfähigkeit (durch Krafttraining oder hochintensives Ganzkörpertraining)

-

Zunahme der Skelettmuskelmasse (durch Krafttraining oder neuromuskuläre Elektrostimulation)7

Bei einer aktuellen Diskussion um das optimale Ausdauertraining bei COPD zur Steigerung der maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2max) kristallisierten sich insbesondere die folgenden Methoden heraus:

-

Intervall- oder Dauermethode mit hoher Trainingsintensität

-

Dauermethode mit moderater Trainingsintensität

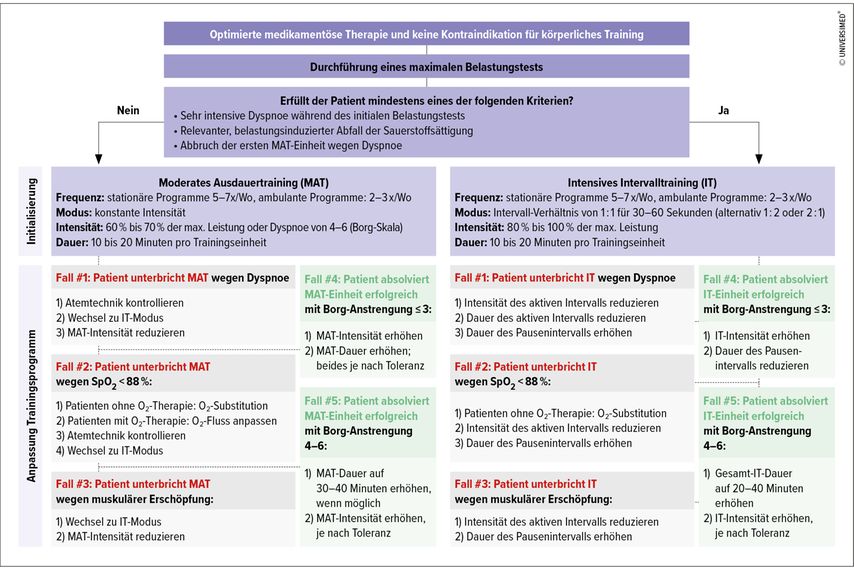

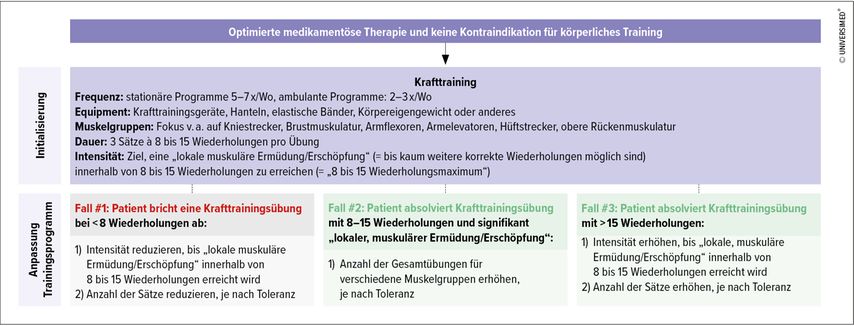

Hingegen zeigten Methoden wie das Treppensteigen, Ausdauertraining bei geringen Trainingsintensitäten, Intervalltraining mit moderaten Intensitäten, Gymnastik und Training im Wasser eine größere Varianz und waren der jeweiligen „Usual care“-Behandlung nicht signifikant überlegen.8 Eine Anleitung zur praxisnahenUmsetzung des Ausdauer- und Krafttrainings ist in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt.

Literatur:

1 Rochester CL et al.: Pulmonary rehabilitation for adults with chronic respiratory disease: an official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med 2023; 208(4): 7-26 2 Agusti A et al.: GOLD COPD DOCUMENT 2023: a brief update for practicing cardiologists. Clin Res Cardiol 2024; 113(2): 195-204 3 Lindenauer PK et al.: Association between initiation of pulmonary rehabilitation after hospitalization for COPD and 1-year survival among medicare beneficiaries. JAMA 2020; 323(18): 1813-23 4 Cox NS et al.: Telerehabilitation for chronic respiratory disease. Cochrane Database Syst Rev 2021; 1(1): CD013040 5 Spruit MA, Wouters EFM: Organizational aspects of pulmonary rehabilitation in chronic respiratory diseases. Respirol 2019; 24(9): 838-43 6 Malaguti C et al.: Supervised maintenance programmes following pulmonary rehabilitation compared to usual care for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2021; 8(8): CD013569 7 Troosters T et al.: Pulmonary rehabilitation and physical interventions. Eur Respir Rev 2023; 32(168): 220222 8 Ward TJ et al.: Understanding the effectiveness of different exercise training programme designs on V̇O(2peak) in COPD: a component network meta-analysis. Thorax 2023; 78(10): 1035-8 9 Gloeckl R et al.: Prescribing and adjusting exercise training in chronic respiratory diseases – expert-based practical recommendations. Pulmonology 2023; 29(4): 306-14

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue ERS/EBMT-Leitlinie zur Behandlung der pulmonalen cGvHD

Die chronische Graft-versus-Host-Erkrankung (cGvHD) ist eine schwere Komplikation, die nach einer allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantation (aHSCT) auftreten kann. Eine neue ...

OSA-Überlappungssyndrome

Lange waren die Überlappungssyndrome («overlap syndromes»; OVS) von obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom (OSAS) und COPD sowie das kürzlich in den Fokus gelangte OVS von OSAS und ...